Le Conseil des Etats a refusé toutes les propositions sérieuses pour le réduire. Sous des prétextes fallacieux, les solutions les plus simples ont été enterrées. Une occasion manquée de réduire les coûts de la santé.

Pour commencer, prenez un problème. Reconnaissez publiquement ce problème. Et combien il est urgent de le résoudre. Qu’une action forte est nécessaire. Indispensable même. Et puis, analysez chaque solution sur la table. Méthodiquement, expliquez en détail pourquoi chacune est trop complexe, présente trop d’inconvénients, soulève des questions juridiques irrésolues. Et puis finalement, quand vous avez pris acte qu’aucune solution simple n’existe, schubladisez le problème. Mieux, faites comme s’il était résolu. Ou encore, faites mine qu’il n’existe pas. Quand il n’y a pas de solution, il n’y a pas de problème, dit-on. Et la vie est belle.

C’est un peu le mode de fonctionnement du Conseil des Etats. Au moment d’empoigner le dossier sensible du prix des médicaments génériques, après de longs palabres, la chambre «sage» a préféré ne rien faire plutôt que de risquer une solution qui sortait un peu des clous.

Question de pression

Le fougueux Conseil national avait repoussé le prix de référence. Un machin administratif assez incompréhensible. A la place, une forte majorité s’était dégagée pour autoriser les importations parallèles de génériques. En résumé, reconnaître unilatéralement les médicaments homologués en Europe, et mettre sous pression les distributeurs suisses.

Ce n’est pas comme si la solution était nouvelle. Depuis 2009, ces règles s’appliquent à tous les domaines. Aux matériaux de construction, aux produits chimiques, aux jouets pour enfants. Mais pas aux médicaments. Au nom d’une sécurité des patients, prétexte facile. Bidon même. Quand une branche parvient à vendre certains produits 50 fois plus cher en Suisse qu’aux Pays-Bas, elle a bon dos, la sécurité.

N’importe quelle salade

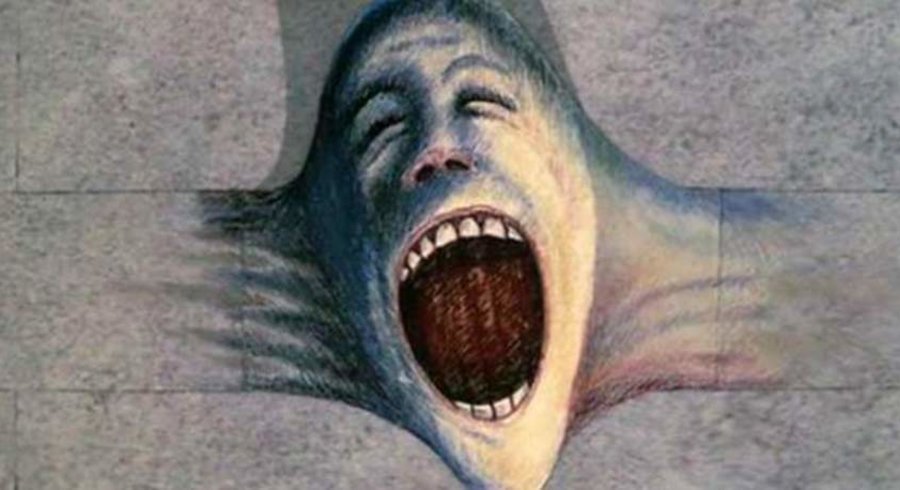

On nous a raconté n’importe quelle salade. Que nous allions être envahis de contrefaçons. Que les notices des médicaments seraient toutes en roumain. Les élus au National ne se sont pas fait embobiner. Et se sont rappelé que si les rues françaises ne sont pas jonchées des cadavres des victimes de la mafia du marché noir des produits thérapeutiques, c’est peut-être que le diable sur la muraille n’était que peinture.

Parce qu’il s’agit d’une question de gros sous. Vraisemblablement, c’est près d’un demi-milliard de francs que les Suisses paient en trop chaque année pour les mêmes médicaments que leurs voisins français et allemands. Par leurs primes maladie, leurs franchises, leurs impôts. Et ça, même après une longue discussion, ça reste encore un problème.