Le PLR VS a procédé à une analyse générale de l’évolution des comptes publics de 2006 à 2012 et tire plusieurs constats.

Durant la période étudiée, il s’avère que de nombreux services ont vu leurs dépenses littéralement exploser, tandis que les recettes suivaient souvent une courbe similaire. D’une manière générale, l’Etat a gonflé comme un ballon de baudruche.

Contrairement aux affirmations maintes fois répétées à gauche comme au centre, il n’y a pas eu de diminution des impôts en Valais, pas plus qu’une diminution des recettes publiques.

Le rapport au format PDF (8p.).

Auteur/autrice : Philippe Nantermod

-

Analyse des comptes valaisans 2006 – 2012

-

L'Etat, de deux à trois milliards en six ans.

Publié dans le Nouvelliste, le 5 mars 2014.

A entendre la gauche et certains élus du centre, la crise budgétaire que connaît le Valais proviendrait d’une réduction irresponsable des impôts, de l’ordre de 200 millions de francs et donc d’un assèchement volontaire des caisses publiques.

Il n’en est rien. A aucun moment, le Valais n’a baissé sa fiscalité. En prenant un peu de recul, on constate même que les impôts ont passablement augmenté depuis le début du millénaire.

Ainsi, de 2003 à 2012, les recettes d’impôt des personnes physiques ont cru de 37%, celles des personnes morales de 53% et les « autres impôts » de 52%. En chiffre absolu, cela signifie 363 millions de francs de revenus supplémentaires. Cette augmentation dépasse largement tant la croissance démographique (+14%) que la croissance de nos salaires (+15%) durant la même période. En réalité, le taux d’imposition moyen des Valaisans a augmenté de 10% en dix ans.

Comment l’expliquer ? Par la progressivité de l’impôt. Si le revenu moyen augmente (ce qui fut le cas) et que la courbe fiscale reste inchangée, le taux moyen augmente. En renonçant à adapter les barèmes à la croissance économique, la progressivité de l’impôt dépasse son rôle de redistribution, et devient un instrument propre à augmenter automatiquement la fiscalité. Les quelques déductions votées par le Grand Conseil n’ont compensé que très partiellement cette hausse. On trouvera certainement des catégories de contribuables qui ont vu leur note fiscale baisser, mais ce n’est pas le cas de l’ensemble des revenus, loin s’en faut.

En réalité, ces affirmations ne servent qu’à camoufler le vrai problème : la perte de contrôle de l’Etat du Valais sur ses dépenses. De 2006 à 2013, les charges d’exploitation de notre canton ont augmenté de presque un milliard pour atteindre la coquette somme de 2’943 millions de francs. Il nous aura fallu 150 ans pour créer un Etat à deux milliards. Et seulement dix ans pour atteindre le troisième.

Dopé à l’explosion de ses dépenses, notre Etat est aujourd’hui incapable de faire face à la moindre petite baisse de régime. Il est grand temps de s’inquiéter d’une politique qui n’envisage que les besoins – pourtant infinis – sans ne jamais tenir compte des moyens. Après le frein à l’endettement, l’urgence est à l’introduction du frein à l’expansion de l’Etat, planche de salut pour une administration trop dépensière. -

La mobilisation s'organise contre le oui à l'initiative anti-immigration de l’UDC

Emission Forum sur la RTS, le 27 février 2014.

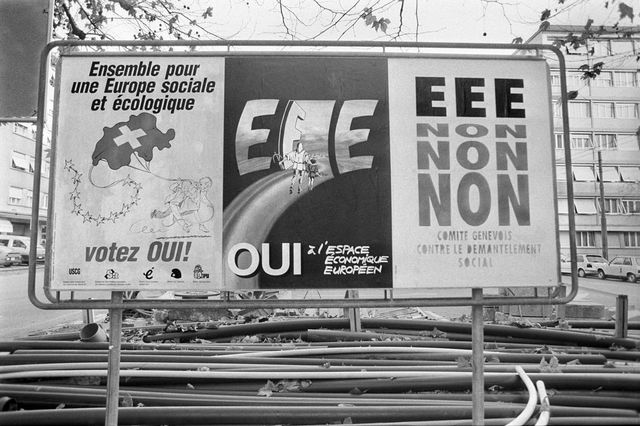

La mobilisation s’organise, après le oui à l’initiative sur l’immigration de masse le 9 février. Ce jeudi, une trentaine de personnalités, dont Micheline Calmy-Rey et l’ancien ambassadeur Luzius Wasescha, ont lancé un appel européen: elles veulent revenir sur la votation du 9 février et choisir l’Union européenne (UE). Une coalition d’ONG, de syndicats et de partis de gauche appellent à manifester ce samedi sur la Place fédérale à Berne pour une Suisse «ouverte et solidaire». Des réactions qui rappellent celles qui avaient suivi le non à l’EEE en 1992. Par Vincent Bourquin, avec les interviews de Luzius Wasescha, ancien ambassadeur suisse à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Philippe Nantermod, député PLR au Grand Conseil valaisan, et Jacques Neyrinck, conseiller national PDC vaudois.

[dewplayer:http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/forum/2014/forum_20140227_standard_developpement-2_a95efc13-5910-4408-a43e-059123fdb96a-128k.mp3] -

Des baisses d’impôts en Valais ? Où ça ?

Lors de la dernière révision de la loi fiscale, le Conseil d’Etat annonçait que l’Etat du Valais, depuis 2000, avait déjà procédé à 9 allégements fiscaux, entraînant une réduction des recettes de 201.26 millions de francs par année. Systématiquement, on entend ci et là que la situation économique du canton serait liée principalement à des « cadeaux fiscaux ».

Le groupe Alliance de Gauche reprend ces chiffres à son compte pour conspuer une soi-disant politique des caisses vides. Les économies à trouver aujourd’hui – notamment dans le département de la formation – seraient liées à une réduction irresponsable des impôts. En d’autres termes, nous vivrions en ce moment une crise des recettes plutôt qu’une crise des dépenses publiques.

Or, il suffit de comparer les comptes 2012 aux comptes 2003 pour découvrir que l’argumentation du le Conseil d’Etat ne tient pas la route. Et, par ricochet, celle de l’Alliance de Gauche.

Voici l’évolution des recettes en Valais entre 2003 et 2012.

Impôt des personnes physiques

2003: 561 millions.

2012: 772 millions.

Augmentation: +37%.

Impôt des personnes morales

2003: 87.7 millions.

2012: 135.2 millions.

Augmentation: +53%.

Autres impôts

2003: 198.4 millions.

2012: 303.1 millions.

Augmentation: +52%.

Source : compte 2012, message du Conseil d’Etat, p. 9

Durant cette période, l’augmentation de la population était de l’ordre de 15% et celle du PIB de l’ordre de 18%. Cela signifie que le taux d’imposition moyen a augmenté. Pour les entreprises, comme pour les particuliers.

De 2003 à 2012, il y a eu deux types de hausses d’impôts. D’une part, par la création volontaire de nouvelles taxes, d’émoluments et d’impôts. D’autre part, par l’effet de seuils de l’imposition progressive qui a pour conséquence que l’impôt moyen augmente avec la croissance économique, à moins que l’on ne compense la « progression à chaud », ce qui n’est pas le cas en Valais.

En bref, il n’y a pas eu d’allègements fiscaux de 2003 à 2012. Il y a eu des compensations des hausses (automatiques ou voulues) des impôts. Mais une baisse des impôts, jamais. Les chiffres sont têtus. Si l’Etat doit aujourd’hui trouver des économies, c’est que ses dépenses ont crû 2 à 3 fois plus vite que l’économie et nos salaires. -

Initiative sur l’immigration : un « tiens » vaut mieux que deux « tu l’auras »

Chronique publiée dans le Nouvelliste du 22 janvier 2014.

Le 9 février, un oui à l’initiative sur l’immigration signifiera la dénonciation des accords bilatéraux. Nous pouvons choisir une autre voie, nous devons toutefois le faire en connaissance de cause. Nous, le peuple, devons faire une pesée d’intérêts, un pari sur l’avenir.

Les avantages des accords bilatéraux compensent-ils leurs inconvénients ? En dix ans, l’Europe et le monde ont traversé des crises à répétition : crash du Nasdaq, bulle immobilière et endettement public massif. Des pays du continent ont frôlé la cessation de paiement, d’autres ont puisé dans les comptes des épargnants, certains ont vu le taux de chômage des jeunes flirter avec la barre des 50%.

La Suisse, dans l’œil du cyclone, s’en tire plutôt bien. Le chômage est bas, la croissance solide. Les salaires ont augmenté, pas de manière égale pour tous, mais la tendance est positive. Des cas de dumping salarial et des problèmes d’infrastructures constituent le revers de la médaille, à ne pas minimiser. Néanmoins, nous avons tiré notre épingle du jeu. Les bilatérales, si elles ne furent pas la solution unique, ont contribué à ce succès. Notre réussite, nous la devons à un ensemble de conditions-cadres conçues avec finesse et subtilité.

Dans ce contexte, est-il opportun de démolir les bilatérales ? C’est un pari dangereux, il faudra renégocier. L’UE a déjà annoncé qu’elle n’entendait pas offrir des conditions meilleures à la Suisse. On ne peut pas démissionner et continuer à percevoir son salaire ; la Suisse ne peut pas résilier des accords et espérer bénéficier uniquement des points qui nous arrangent. Or, les négociations menées ces dernières années illustrent le peu de bienveillance du monde à notre égard. Il suffit de lire le projet de convention franco-suisse sur les successions pour se convaincre que d’éventuels nouveaux accords seraient négociés sur un champ de mine, pas forcément dans notre intérêt.

La force de la Suisse repose sur sa stabilité juridique. Les victimes de la Lex Weber savent combien les incertitudes législatives sont dévastatrices. Dénoncer les bilatérales, c’est ouvrir une boîte de pandore. C’est emprunter une voie dont on ignore tout. Avec le système actuel, imparfait, nous savons au moins à quoi nous attendre. Un « tiens » valant mieux que deux « tu l’auras », je dirai non le 9 février. -

Vives réactions après les propos de Viviane Reding sur l'initiative sur l'immigration

Emission Forum du 20 janvier 2014, sur la Première.

Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne, a provoqué une avalanche de réactions en Suisse après son interview de dimanche dans la « Schweiz am Sonntag ». Elle y affirmait qu’il n’y aurait pas « de nouvelle négociation sur la libre-circulation des personnes en cas d’acceptation de l’initiative de l’UDC contre l’immigration de masse, le 9 février prochain ». Le marché intérieur de l’Union européenne est un tout et « la Suisse ne peut pas y choisir ce qui lui plaît », a-t-elle encore affirmé.

Le débat sur le site de la RTS.

[dewplayer:http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/forum/2014/forum_20140120_standard_developpement-5_567b018b-6c9f-4eb6-b58d-dd3cabee86f3-128k.mp3] -

Affaires fiscales: réaction à Mise au Point

Interview dans l’émission Mise au Point à propos des affaires qui secouent le Valais (Giroud, Leytron, etc.) du dimanche 19 janvier 2014.

L’émission sur le site de la RTS. -

Des entrepreneurs plutôt que des percepteurs

Chronique publiée dans le Nouvelliste du 8 janvier 2014.

Certes, le tourisme doit faire mieux pour rester concurrentiel, mais je ne peux que regretter les réactions systématiques – pour ne pas dire épidermiques – de notre classe politique. Pour améliorer notre capacité d’accueil, pour augmenter l’offre d’hébergement à la nuitée, la solution passerait forcément par la contrainte publique, par l’Etat.

Le tourisme valaisan n’est pas la première branche à subir une crise majeure. On se rappelle des affres qu’a connu le secteur horloger, voyant ses parts de marché mondiales s’effondrer de 83% en 1970 à 15% en 1983. Cette économie exportatrice, comme le tourisme, est pourtant sortie de ses tourments, non pas en adoptant des lois, des règlements, des directives, des taxes et des impôts, mais en s’appuyant sur le génie et l’inventivité d’entrepreneurs. Plutôt que de graver dans la loi que seule la « qualité » comptait, on a permis à quelques uns de faire tout l’inverse : remplacer les cadrans en argent par des morceaux de plastique, blasphème salvateur s’il en fut. C’est Swatch, et non pas le Grand Conseil neuchâtelois, qui a sauvé l’horlogerie suisse.

Les débats au parlement cantonal qui ont entouré la révision de la loi sur le tourisme m’ont fait sursauter. Aux yeux de la majorité, à chaque problème, une taxe. A chaque défi, une disposition légale. Lorsqu’il fut question de considérer que les acteurs privés avaient un rôle prépondérant à jouer dans la promotion touristique, il a été répondu qu’à ce niveau là, c’était l’Etat qui devait intervenir.

Je ne m’oppose pas par principe à l’introduction de taxes sur les résidences secondaires. Je m’y oppose par pragmatisme. Pourquoi ne pas financer les infrastructures qui ne ressortent pas clairement de la mission étatique par la participation volontaire des privés ? L’année passée, à Morgins, lorsqu’il a été question de sauver notre discothèque, c’est en vendant des actions que nous avons pu mener l’opération. Les propriétaires de résidences secondaires, comme les citoyens ont répondu à l’appel, avec enthousiasme.

Pour investir dans le tourisme, deux moyens sont à notre disposition. Le premier consiste à employer la force, en l’espèce l’impôt. Une assemblée primaire vote une taxe qu’elle ne paiera jamais, offrant à l’Etat (au sens large) des moyens pillés pour réaliser des projets dont l’utilité n’est pas toujours démontrée, s’aliénant au passage la sympathie des contribuables-clients. L’autre solution consiste à convaincre. Persuader les particuliers, y-compris propriétaires de résidences secondaires, qu’ils ont des intérêts à ce que des investissements se réalisent. C’est certes plus compliqué, il faut rendre des comptes, mais certainement plus efficace sur le long terme pour améliorer tant la qualité de nos infrastructures que notre esprit d’entreprendre.

Nous appuyer sur des entrepreneurs plutôt que sur des percepteurs, c’est mon vœu pour notre tourisme en 2014. Bonne année à tous. -

L’Etat-providence n’est certainement pas la solution aux problèmes du tourisme valaisan

Article publié dans le Confédéré, le 13 décembre 2013

Le Grand Conseil valaisan s’est enfin attelé à l’écriture de la nouvelle loi sur le tourisme. D’aucun lui reproche d’être trop courte, de manquer d’ambition, et de ne pas prévoir suffisamment d’instruments pour ce secteur économique qui vit une crise identitaire peut-être sans précédent. D’une manière générale, je préfère tirer mon chapeau au courage du Conseil d’Etat qui a su proposer un projet svelte et intelligent plutôt qu’une usine à gaz inutile.

Le tourisme n’est pas la première industrie en Suisse qui traverse une tempête. En terme de taille d’entreprises et d’emplois, on peut comparer ce secteur à l’horlogerie qui a connu des déboires dramatiques au cours du XXème siècle.

Après la grande dépression, la Confédération a tenté de sauver la montre suisse en mettant sur pied des institutions publiques réunissant les producteurs sous l’égide de quelques banques. Curieusement, c’est finalement cette organisation qui a été le fossoyeur de notre horlogerie, lui imposant un protectionnisme qui a failli la ruiner définitivement. Incapable de faire face à la concurrence japonaise, les cartels instaurés en Suisse n’ont fait que creuser un peu davantage la tombe d’une industrie moribonde.

Ainsi, ce n’est ni l’Etat, ni sa promotion économique qui ont relancé la montre suisse, dont la part de marché mondiale avait passé de 83% en 1970 à 15.3% en 1983, mais l’intelligence et la force d’entrepreneurs comme Nicolas Hayek. Heureusement, le législateur neuchâtelois, sous prétexte de favoriser la « qualité », n’a pas interdit les cadres en plastique au début des années quatre-vingts. Il n’a pas non plus estimé qu’une commission cantonale devait fixer les priorités économiques de l’horlogerie, il n’a pas cherché à financer la relance économique par de nouveaux impôts.

Les questions posées aujourd’hui ressemblent à s’y méprendre à celles auxquelles ont été confrontées les autorités politiques des montagnes jurassiennes de l’époque. Qui doit analyser et anticiper l’évolution du marché ? Qui doit assurer la promotion des stations valaisannes ? A mon avis, certainement pas l’Etat.

A l’image de l’industrie horlogère jurassienne, notre économie touristique repose sur les compétences d’entrepreneurs et d’indépendants. Je ne crois pas que les autorités politiques soient à même de définir les qualités des offres touristiques qui plairont à notre clientèle, pas plus qu’elles ne puissent orienter convenablement l’économie privée.

Combien de fois entend-t-on les responsables politiques affirmer que la « qualité » constitue la condition sine qua non d’une relance du tourisme ? Et s’ils avaient tort ? Si la solution résidait davantage dans un tourisme low cost ? Ou dans d’autres formes de tourisme encore inexplorées ?

La Suisse est le numéro un mondial de l’innovation. Ce que les entrepreneurs helvètes ont été capables de faire dans la finance, dans l’industrie des machines-outils ou dans la pharmaceutique, ils seront capables de le faire dans le tourisme. Le Valais doit sortir de cette idée fatale que l’on résout un problème économique à coup de décrets et de taxes.

Le groupe PLR a dès lors proposé quelques petites modifications dans la loi sur le tourisme, à commencer par l’inclusion des acteurs privés du tourisme dans les responsables de l’organisation du secteur économique, la suppression de la tâche publique d’anticiper et d’analyser les évolutions de la branche et confié à Valais Wallis Promotion, plutôt qu’à l’Etat, la promotion touristique à l’échelle cantonale.

Il s’agit là de quelques corrections cosmétiques, l’essentiel est ailleurs : c’est notre approche de ce secteur économique qui doit changer avant tout. Cesser de croire aux vertus absolues de l’Etat-providence et faire confiance à l’entrepreneur, à l’individu. Et, j’en suis persuadé, c’est ainsi que nous pourrons profiter d’une économie plus solide. -

Soins de longue durée : le manque de courage du Conseil d’Etat coûte 24 millions au contribuable !

Communiqué de presse du PLR du 13 décembre 2013

Le Grand Conseil valaisan va vraisemblablement soutenir la validité du référendum sur la loi sur les soins de longue durée qui devra être soumise au vote populaire prochainement. Les signatures ont été déposées il y a deux ans et ce délai invraisemblablement long aura entraîné une importante réduction des recettes de l’Etat. Le Conseil d’Etat porte l’entière responsabilité de cette faute en refusant de traiter cet objet dans des délais acceptables.

Deux ans et demi. C’est le délai minimum qu’il aura fallu pour que le peuple puisse se prononcer sur le référendum lancé contre la loi sur les soins de longue durée. Il s’avère que le Conseil d’Etat devient adepte des procédures lentes en matière de droits populaires, au mépris de la démocratie. A titre de comparaison, sur le plan fédéral, une fois qu’une initiative est prête à passer au vote, le Conseil fédéral dispose d’un délai de dix mois pour la soumettre.

Ce manque d’empressement inexcusable à traiter ces dossiers est difficilement explicable. Peut-être l’effet LEIS et le rejet de la loi sur le tourisme ? Toujours est-il que le peu de diligence des autorités coûte cher, très cher. Le fait que la loi sur les soins de longue durée n’a pas pu entrer en vigueur aura coûté pour les comptes 2012, 2013 et 2014 la bagatelle de 24 millions de francs. A peu de choses près, c’est ce qu’il manquait au budget pour atteindre un équilibre sans les coupes dans les bourses d’études, les hausses des amendes de circulation routière et la prise en compte des effets de la Lex Weber.

Ajoutons à cela que l’incertitude juridique concernant le sort de la loi touche aussi les communes qui ne peuvent établir des budgets réalistes. Cette situation est inacceptable. Les plaisanteries d’un Conseil d’Etat en manque de courage sont supportées par les impôts des contribuables et par la violation des droits démocratiques des citoyens. Le PLR attend du gouvernement cantonal une attitude plus responsable face à ses obligations constitutionnelles.