C’est le dernier moment pour les vœux. Et pour revenir sur ceux du Conseil fédéral, qui passent nécessairement par cette laborieuse recherche d’originalité: la sempiternelle photo officielle, arrachée probablement à contrecœur pour beaucoup des modèles.

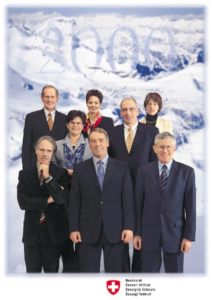

C’est une jeune tradition que celle de la photo officielle du Conseil fédéral. Le premier selfie gouvernemental remonte à 1993 (ci-dessous). Et depuis, on nous gratifie d’un portrait annuel qui m’offre l’occasion d’une chronique plus légère que la glose juridico-climatique des derniers jours.

Au début, les Sages sont restés sages. Sobres. A voir les images jaunies disponibles sur Admin.ch, on imagine bien le scénario de la photo. A l’issue de l’apéro de Noël, on alignait les sept ministres, le chancelier pour ne pas le laisser seul dans un coin, le président au milieu et on les photographiait. A chaque tremblement de terre, on remplaçait un ancien par un nouveau. Et c’était tout. Et ça allait très bien. C’était la photo officielle.

Le bug est apparu en 2000 (ci-dessous). Pour ajouter un peu de rigole, on a mis un thème. Un peu de créativité dans le monde gris de la Berne fédérale. On a planté des décors. Des montagnes pour commencer. Et puis ça a dérapé, avec une espèce de délire artistique parfois incompréhensible. Un Palais fédéral pixélisé. Du noir-blanc à l’excès. Un pastiche de pub nulle pour les meubles USM. Des farandoles de croix suisses. Des conseillers fédéraux en marche, debout, assis, assis-debout. A l’usine, au petit-déjeuner, déguisés en Queen dans Bohemian Rhapsody, sur un fond de dessin animé ou dans un entrepôt. Les portraits soumis aux critiques d’art et à l’avis des politologues. Bientôt aux psychologues.

J’ai de la compassion pour le stagiaire ou le collaborateur personnel du futur président de la Confédération qui se tape la corvée d’inventer le thème de la photo suivante. J’imagine le bizutage ou la punition. Le pauvre Hansruedi, peu habitué à ces bagatelles, forcé de trouver le truc laborieusement original pour donner une image cool au gouvernement.

On a même désormais droit aux options auxquelles on a échappé. Cette année, ils ont hésité à nous faire un remake d’Abbey Road. Déguisés en Beatles, huit Ueli Lennon et Simonetta McCartney traversant les passages piétons de Berne. On s’en tire bien, finalement.

Le résultat est parfois bon, c’est rare, mais il y en a eu. Comme celle des élus perdus dans la foule en 2008 (ci-dessus): plus une œuvre d’art statistique qu’une photo officielle. Mais en général, malheureusement, c’est raté. Et la photo vieillira mal. On s’amuse aujourd’hui de l’allure des élus de 1848 (ci-dessous), on pouffera des fantaisies de ceux de 2020.